Gewähltes Thema: Altocumulus und Temperaturschwankungen. Entdecken Sie, wie mittelhohe Schäfchenwolken unsere Tageshöchst- und Nachttiefstwerte prägen, Geschichten schreiben und uns wertvolle Hinweise auf bevorstehende Wetterwechsel liefern.

Was Altocumulus eigentlich ist

Bildung und typische Höhe

Altocumulus bildet sich meist zwischen etwa zwei und sieben Kilometern Höhe, wenn feuchte Schichten auf leichte Labilität treffen. Die Wolkenelemente entstehen durch Hebung, Turbulenz und Wellenbewegungen, die Luftpakete abkühlen lassen. Genau dort entscheidet sich, wie stark sie tagsüber abschatten oder nachts Wärme zurückhalten.

Formen mit Bedeutung

Altocumulus zeigt sich als stratiformis, castellanus, lenticularis oder undulatus. Diese Formen sind keine reine Ästhetik, sondern verraten Prozesse: Türmchen deuten Konvektion an, Wellenmuster weisen auf Windschichtung hin. Jede Variante verändert die Strahlungsbilanz ein wenig anders – und damit das Thermometer.

Schäfchenwolken im Alltag

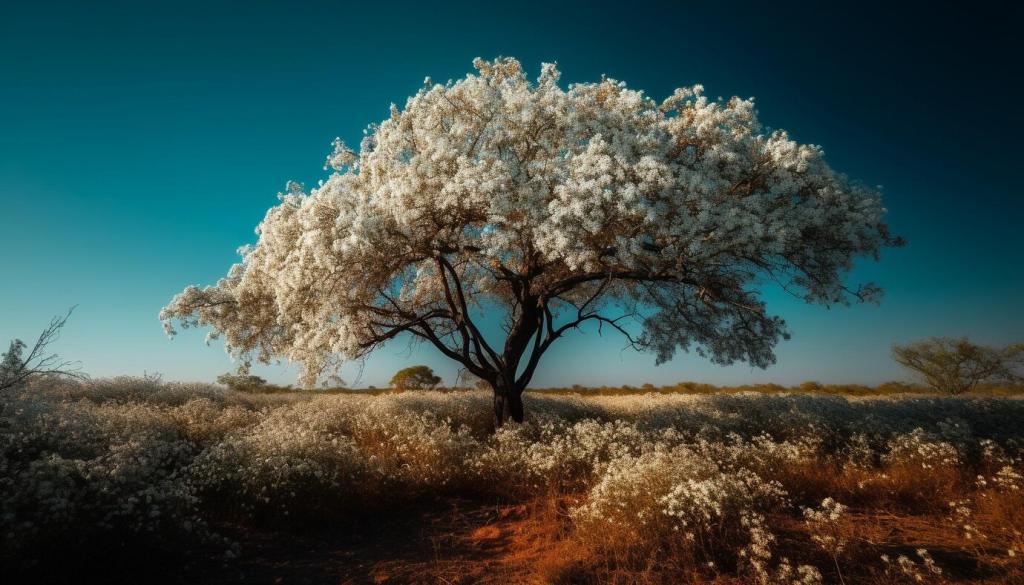

Der vertraute Anblick kleinster Wolkenflocken, liebevoll Schäfchenwolken genannt, täuscht. Hinter dem Muster steckt ein empfindliches Spiel aus Feuchte, Wind und Temperatur. Wer wiederholt hinschaut, erkennt: Uhrzeit, Dichte und Struktur des Altocumulus gehen oft Hand in Hand mit spürbaren Temperatursprüngen.

Tageslicht, Albedo und das verpasste Grad

Wenn Altocumulus mittags die Sonne filtert, steigt die Oberflächentemperatur oft langsamer. Die erhöhte Albedo reflektiert kurzwellige Strahlung, Böden erwärmen sich weniger stark, Asphalt speichert weniger Hitze. Das kann ausreichen, um Spitzenwerte zu drücken, die sonst für stickige Gewitterluft gesorgt hätten.

Nachtspeicher Wolkendecke

Nachts wirkt Altocumulus wie eine zarte Isolierung: Langwellige Ausstrahlung vom Boden wird teilweise zurückgeworfen, wodurch Minimumtemperaturen höher liegen. Besonders in klaren Tälern spürt man den Unterschied: Mit Schäfchenwolken bleibt das Thermometer über Null, ohne sie droht Reif am Morgen.

Eine kleine Feldgeschichte

Auf einer Sommerwanderung im Voralpenland kühlte ein breites Band aus Altocumulus den Pfad spürbar, während die Nachbarwiese in der Sonne flimmerte. Am Abend, beim Zelten, blieb das Tal überraschend mild. Im Logbuch stand: Schäfchenwolken tagsüber angenehm, nachts wie eine leise, wärmende Decke.

Vorboten von Wetterwechseln

Warmadvektion und schleichender Anstieg

Breitet sich Altocumulus vor einer Warmfront aus, fließt oft in der Höhe mildere, feuchtere Luft ein. Während unten noch kühle Luft verharrt, steigen die Temperaturen bald messbar. Das Muster aus flächigen Feldern deutet dann auf einen gleichmäßigen, aber nachhaltigen Temperaturanstieg hin.

Castellanus am Morgen, Gewitter am Abend

Zeigt sich Altocumulus castellanus in den Morgenstunden, ist die Atmosphäre häufig labil. Später entwickeln sich Schauer oder Gewitter mit Abwindböen, die die Luft abrupt abkühlen. Solche Tage hinterlassen Temperaturkurven mit Zacken: plötzliches Auf und Ab statt sanfter Tagesgänge.

Mikrophysik und Turbulenz: Kleine Tropfen, große Effekte

Fallen Niederschlagsfäden aus Altocumulus und verdunsten, entziehen sie der Luft Wärme. Die dadurch abgekühlte, schwerere Luft sinkt und erzeugt Böen, die bodennah die Temperatur rasch drücken. Manchmal reicht das für spürbare Gänsehaut – trotz unverändertem Sonnenschein nebenan.

Stadt, Land und Wasser: Unterschiedliche Reaktionen

In Städten speichert Beton Wärme, doch Altocumulus dämpft die tägliche Spitze. Nachts addieren sich Wärmeinsel und Wolkendecke, wodurch Tropennächte wahrscheinlicher werden. Praktischer Tipp: Lüften Sie früher am Morgen, wenn ein kurzes Wolkenfenster die Auskühlung ermöglicht.

Bürgerforschung: So dokumentieren Sie Altocumulus und Temperatur

Notieren Sie Zeitpunkt, Standort, Blickrichtung, Wolkenform, Bedeckungsgrad, Wind, Luftfeuchte und Temperatur. Fotografieren Sie den Himmel und den Horizont. Ein kurzer Satz zu Ihrem Gefühl – kühlend, drückend, angenehm – macht die Daten lebendig und vergleichbar.

Jahreszeiten und regionale Muster

Im Sommer kann Altocumulus die Mittagswärme dämpfen und Konvektion verzögern. Gleichzeitig ist castellanus ein Zünder für spätere Gewitter und abrupte Abkühlungsschübe. Wer grillt, merkt: Der perfekte Zeitpunkt hängt oft davon ab, ob Schäfchenwolken ziehen oder sich Lücken auftun.

Jahreszeiten und regionale Muster

Im Winter verhindert Altocumulus häufig starke Auskühlung, besonders bei Inversionslagen. Unter der Wolkendecke bleibt die bodennahe Kaltluft gefangen, während oben mildere Luft strömt. Die Folge sind kleine Temperaturgegensätze, die man auf Hügeln und in Tälern völlig unterschiedlich erlebt.